徹底解説!死亡届、死亡診断書について

2019-11-07

人が亡くなったら、死亡届を出さなくていけない。そのことは漠然とは知っているのではないでしょうか。

ただし、実際には葬儀業者が代行して提出する場合が多いので、具体的な書き方や注意点などについては、今一つわからない部分が多いと思います。

今回は、死亡届と死亡診断書にまつわる情報を分かりやすく徹底的に解説していきます。

死亡届とは

死亡届とは、人が亡くなると役所に提出しなければならない書類です。医学的には死亡していても、死亡届が提出されるまでは、原則として住民票や戸籍には死亡の記載がなされません。

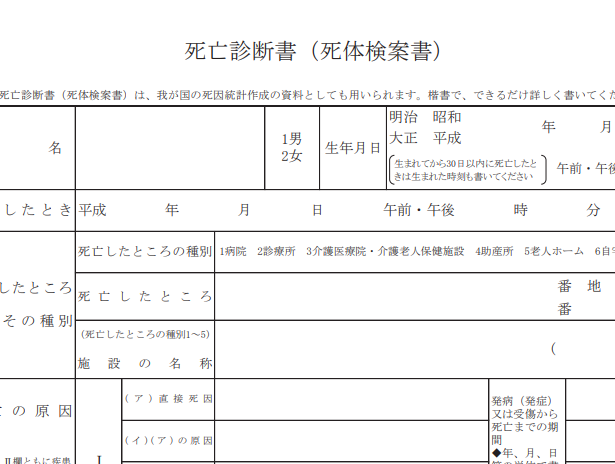

用紙はA3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっています。

死亡届は遺族などが記載します。一方、死亡診断書(死体検案書)は、医学的に人が死亡した事実を証明するのに必要であり、医師等から交付してもらいます。

死亡診断書と死亡検案書の違い

死亡診断書と死亡検案書の違いを簡単に説明すると、病院などで診察を受けていた患者が、その傷病が原因で死亡した場合には、基本的には死亡診断書が発行されます。その他のケースでは死体検案書が発行されます。

どちらも、死亡を証明するという役割は同じです。書類の違いについては、死亡届を提出する場合には気にする必要はありません。

誰が、いつまでに、どこへ提出すればよいか?

提出できる人

死亡届は故人の親族、同居人、家主、後見人などが記入し提出します。、また、葬儀業者の人等は提出を代行できます。

死亡届を出すときには、死体火葬許可申請書も提出する必要があります。なお、2つの書類の提出者は同一人物でなくてはなりません。

提出期限

死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。また、故人が日本国外で死亡した場合は、死亡の事実を知ってから3ヵ月以内に提出する必要があります。

基本的には役所で24時間365日対応していますが、役所によっては日や時間によっては対応してない場合もあるので、開庁時間内に行くほうが良いでしょう。

どこに

死亡届を提出できる役所は、次のいずれかの管轄地域の市町村役場になります。

故人が死亡した場所

故人の本籍地

届出人の住所地

提出の際の注意点

届け出に必要な物

死亡診断書(死亡検案書)の他に、身分証明書と印鑑が必要になります。忘れずに持参しましょう。

コピーを数枚とって必ず保管

死亡届と死亡診断書(死亡検案書)は提出してしまえば、それらの書類は手元に一切残りません。生命保険やスマホの解約などの各種手続きで必要になった時のために、コピーを数枚とっておくとよいでしょう。

期限内に必ず提出

提出期限は原則、死亡の事実を知ってから7日間です。故人が死亡しているのにも関わらず、存命を装い、年金の不正受給などをする人も稀にいます。正当な理由がなく死亡届の提出が遅れれば、過料に処せられる恐れがあります。

税務署と相続税

死亡届を提出すると、翌月末までに自動的に税務署に故人が死亡した通知が行きます。そして調査を行い一定以上の遺産があり、相続税の納税義務が見込まれる相続人には「相続税についてのお尋ね」の通知が税務署から送られてきます。

この書類はおおよそ故人の死後6~8ヶ月後に送付されてきます。相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月間なので、遺産を相続しているならば相続税の申告を早めにしておきましょう。

また、「相続税についてのお尋ね」は申告が必要な場合でも届かないこともあるので、届かなかったからといって申告が必要ないとは限らないので気をつけましょう。

まとめ

死亡届は、戸籍上で故人の死亡を手続きするのに必要な書類です。この手続きを行うには、医学的に死亡していることを証明しなくてはならず、そのために、医師や検視官などが発行した死亡診断書(死亡検案書)が必要になります。

死亡届を提出すれば、死体埋火葬許可証、戸籍の抹消、相続税などなど、各種の次の手続きへと進めますので、7日以内に速やかに提出しましょう。