誰がどれだけ相続するの? 相続人と法定相続分

2019-12-03

「親が亡くなったら、遺産は誰が引き継ぐ?」

「兄弟がたくさんいる場合、自分はどれだけの遺産を相続できる?」

この記事では、遺産相続に関する基本的なルールについて解説します。

財産を所有していた人が亡くなった場合、基本的には、その人の遺産は法定相続人である血族が相続することになります。

このとき、亡くなった人に遺族が1人しかいないときは、その遺族がすべての財産を相続しますから、特に問題は生じません。

例えば、亡くなった人の遺族が息子1人だけだった場合、その息子がすべての財産を相続するといった具合ですね。

他方で、遺族が2人以上いるときには、「誰がどれだけ相続するのか?」という問題を解決する必要があります。

つまり、遺族が複数いる場合は、次の2つの問題を解決しなくてはなりません。

・① 誰が相続人になるのか?の問題

・② どのように遺産を分け合うのか?の問題

①は相続順位の問題、②は法定相続分の問題と言うことができます。

以下では、これら2つの問題に関する法律のルールについて、わかりやすく解説していきます。

誰が相続人になる?相続順位のルール

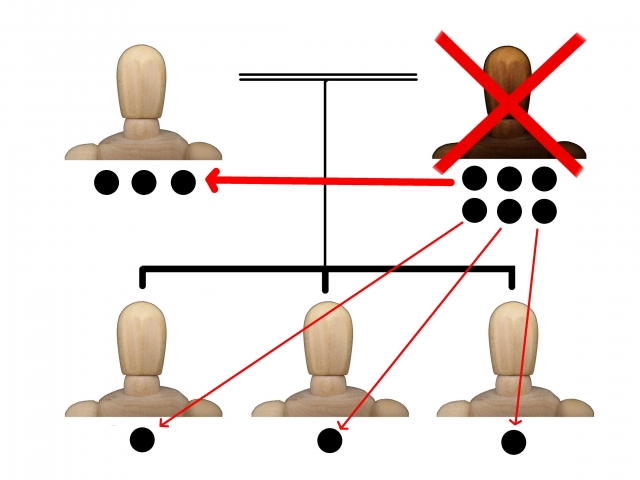

相続人となる資格がある人は、大きく「配偶者」と「血族」の2種類に分けられます。

ここで配偶者とは、亡くなった人の夫または妻のことです。配偶者は相続の場面では最もその地位に配慮がされているので、常に相続人となることができます。

他方で、血族とは亡くなった人と血のつながりがある人のことです。血族の場合は、すべての人が相続人になれるわけではありません。

以下のように、亡くなった人と関係が近い順に相続順位が決まっているからです。

・第1順位:亡くなった人の子供

・第2順位:亡くなった人の父母・祖父母などの直系尊属

・第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹

上の順位の親族がいる場合、下の順位の親族は相続人になることはできません。

例えば、亡くなったAさんに子ども(第1順位)と母親(第2順位)がいる場合、Aさんの子どもはAさんの配偶者とともに相続人になれますが、Aさんの母親は相続人になれません。

また、同じ順位の血族が複数いる場合には、その人たちは全員相続人となることができます。

例えば、亡くなった人に長男・次男・三男の3人の親族がいる場合には、この3人全員が配偶者とともに相続人になるといった具合ですね。

なお、直系尊属の場合は、亡くなった方からみて近い人から順に相続人となります。

どのように遺産を分け合う?法定相続分のルール

上記のようなルールに従って「誰が相続人になるのか」を決めたら、今度は「どのように遺産を分け合うのか」を決めます。

そして、法律で定められている各相続人の遺産分割における取り分の割合のことを「法定相続分」といいます。

法定相続分のルールは、以下のように決まっています。

・配偶者と子どもが相続人になる場合:配偶者2分の1・子ども2分の1

・配偶者と父母が相続人になる場合:配偶者3分の2・父母などの直系尊属3分の1

・配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合:配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1

・同じ順位の人がいる場合、その人たちの相続分は平等

いくつかの事例を通じて相続分の計算方法を見ておきましょう。

◇配偶者と子ども1人がいる場合

例えば、相続人として「配偶者及び子ども1人」がいたとしましょう。この場合、法定相続分のルールに従って、配偶者と子どもがそれぞれ2分の1ずつ遺産を相続します。

・配偶者の取り分: 2分の1

・子どもの取り分: 2分の1

◇配偶者と子ども2人がいる場合

相続人が「配偶者、長男及び次男」の合計3人だったらどうなるでしょうか。

この場合、配偶者の取り分は遺産全体の2分の1。

一方で、子ども2人は残りの2分の1を平等に分け合うので、それぞれ4分の1ずつとなります。

・配偶者の取り分: 2分の1

・長男の取り分:(2分の1)×(2分の1)=4分の1

・次男の取り分: (2分の1)×(2分の1)=4分の1

◇配偶者と父母2人がいる場合

相続人となるのが「配偶者及び父母2人」だったらどうでしょうか。

配偶者の法定相続分は3分の2です。

父母は残りの3分の1を平等に分け合うので、それぞれ6分の1ずつ相続します。

・配偶者の取り分: 3分の2

・長男の取り分: (3分の1)×(2分の1)=6分の1

・次男の取り分: (3分の1)×(2分の1)=6分の1

遺言がある場合はどうなる?

ここまで「誰がどれだけの遺産を相続するのか?」に関する法律のルールを紹介してきました。

では、亡くなった人が生前に遺言を作成していた場合はどうなるでしょうか。

遺言においては、「自分が死んだ場合、自分の財産はこのように分ける」とあらかじめ決めておくことができます。

そして、遺言による指定があった場合には、法定相続分よりも優先されるのです。

それゆえ、ここまで説明してきた①相続順位や②法定相続分のルールにかかわらず、遺言の内容に従って遺産分割を行うことになります。

遺言によれば、配偶者でも親族でもない他人に遺贈することも可能です。

また、長男と次男に異なる割合の遺産を相続させることも可能です。

このように、亡くなった人の生前の財産管理の自由は、その死後も可能な限り尊重されますので、相続が開始した場合、まずは何よりも遺言書の有無を確認するところから始めなくてはなりません。

まとめ

今回は、相続人が2人以上いる場合に、誰がどれだけの遺産を相続することになるのかを解説しました。

遺産相続の場面では、親族同士が自分の取り分をめぐって争うといったトラブルに発展してしまうことも決して珍しくはありません。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、法律のルールについて理解を深めるだけでなく、残された遺族のために遺言を残しておくことが重要となります。

今回紹介した①相続順位と②法定相続分のルールは、相続に関する最も基本的なルールといえますから、これから相続に関わる可能性がある方は、ぜひ理解しておいてください。