亡くなった人の未支給年金を受給する手続き

2019-12-05

年金を受け取っていた方が亡くなると、遺族の方は年金の支給を止める手続をしなければなりません。この手続きを期限内にせずに放っておくと、年金の支給は続き、余分に受給してしまうことになります。この場合、余分に受給した年金を返還するという手続が必要になります。

逆に、年金の支給を止める手続と併せて、未支給の分を請求し、それを受け取ることができます。

このページでは、未支給年金を受給する手続の方法について解説します。

未支給年金とは?

年金は、2か月分を偶数月の15日に、後払いで支給されます。

(例)

2、3月分⇒4月15日支給

4、5月分⇒6月15日支給

6、7月分⇒8月15日支給

8、9月分⇒10月15日支給

10、11月分⇒12月15日支給

12、1月分⇒2月15日支給

たとえば、4月1日に亡くなり、死亡届(年金事務所に提出するもの)が受理されると、新規に年金の送金処理はされなくなりますので、4月15日に入金されていなければ、本来受給できるはずの、生存していた2月3月分が未支給年金となります。

また、年金は亡くなった月の分までは全額支給されることになっていますので、6月15日に支給される予定であった4月分についても未支給年金となります。

年金は後払いで支給、ただし亡くなった月の分も全額支給されます。

年金の支払い制度上、必ず未支給年金は発生します。

未支給年金を受け取ることができる(請求できる)人

未支給年金は本来亡くなった年金受給権者がもらえるはずだったものですが、これについては請求をしなければ、受け取ることができません。

また、未支給年金を請求できるのは下記のとおり一定の遺族に限られています。

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と同一生計だった次の(1)~(7)に該当する方が未支給年金を受け取ることができます。

(1)配偶者

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

(6)兄弟姉妹

(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

未支給年金を受け取れる順位も以上のとおりです。

未支給年金を請求できるのは上記の遺族ですが、その中でも「生計を同じくしていた」ことが条件です。

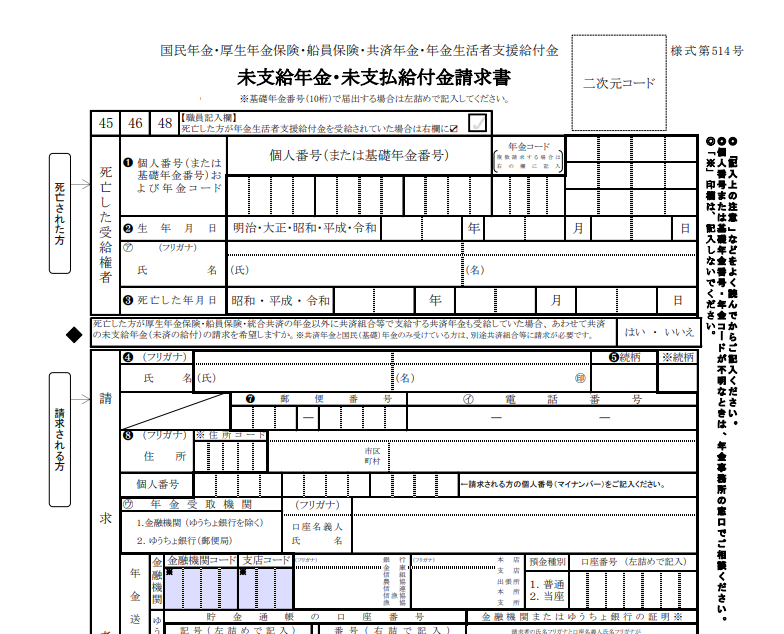

未支給年金請求書の書き方

未支給年金請求書は、次の手順で書いていきましょう。

①亡くなった受給権者について、基礎年金番号(又は個人番号)、年金コード、生年月日、氏名、死亡した日付を記入します。

②請求をする方の情報を記入します。(氏名、フリガナ、亡くなった受給権者からみた続柄、個人番号)

③受取りを希望する金融機関またはゆうちょ銀行について口座番号などの情報を記入します。

④年金受給権者が亡くなった当時の同一生計者の状況について記入します。

⑤請求者が配偶者または子の場合であって、 住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一であるとき、別世帯となっていることについての理由を記入します。

年金証書や年金手帳、預金通帳またはカードを手元に用意して記入しましょう。

未支給年金請求書 記入例:

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140731-02.files/0000021072DH5ETwOBk4.pdf

未支給年金請求手続における必要書類(添付書類)

未支給年金請求手続には、以下の書類の添付が必要です。

・亡くなった方の年金証書

・亡くなった方と請求者の身分関係を確認できる書類(戸籍謄本等)

・亡くなった方と請求者が生計を同一としていたことの証明書類(死亡した受給権者の住民票(除票)及び請求者の世帯全員の住民票等)

・受け取りを希望する金融機関の通帳または写し

・亡くなった方と請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」

請求書様式は日本年金機構ホームページからダウンロードするか、ねんきんダイヤルに連絡して取り寄せることができます。

提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。

また、未支給年金請求のために提出した住民票等を年金請求以外で利用する場合は、原本を還付してもらうことができます。