法定相続情報証明制度って何?

2019-12-13

今回は、平成29年からスタートした「法定相続情報証明制度」について説明します。

「法定相続情報証明制度」はとても便利で、相続手続がスピーディーに進みます。この記事を読んで、その全容をつかんでいただければ幸いです。

法定相続情報証明制度とは

これまでは戸籍一式の提出が必要だった

相続が開始した場合には様々な手続が必要となります。例えば、以下のような手続が必要となります。

(相続が開始した場合に必要な手続の一例)

・相続登記の手続(いわゆる不動産の名義変更)

・金融機関にある故人の預貯金の名義人の変更手続

・株式の名義書き換え

・相続税の申告 など

こうした手続について、従来は相続人が誰であるかを証明するために、逐一、戸籍一式を提出する必要がありました。

例えば、故人がA銀行、B銀行、C銀行にそれぞれ預貯金があった場合、口座の名義を変えてもらうためには、A銀行に戸籍一式を提出、B銀行にも戸籍一式を提出、C銀行にも戸籍一式を提出、といった具合でした。

紙1枚で相続人を証明!

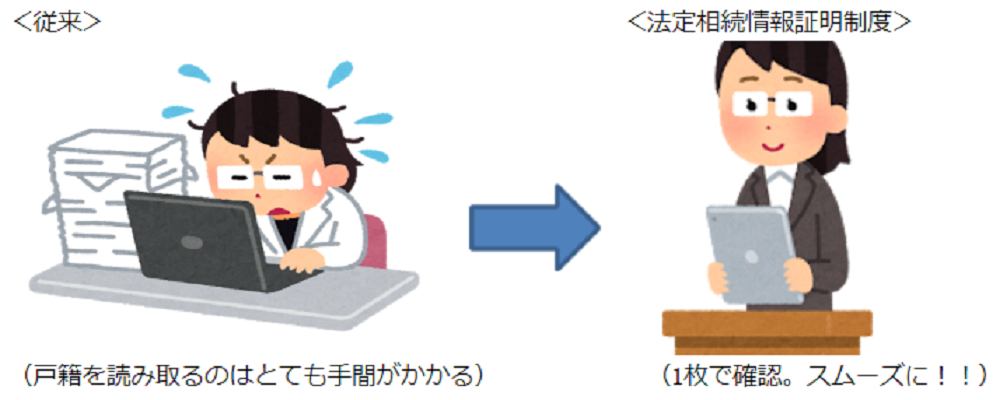

上の例で、A銀行、B銀行、C銀行ではそれぞれ提出された戸籍を読み取って、相続人に間違いがないかを確認することとなるのですが、戸籍は古いものとなると大変読みにくく、戦前の旧民法の知識も必要となるため、どうしても事務手続に手間がかかりました。

「法定相続情報一覧図」をA~C銀行へ提出すれば、銀行はその一覧図で相続人を確認して手続を進めることができます。そのため、手続が大変スムーズになります。

法定相続情報証明制度の利用方法

法定相続情報証明情報は次の手順で利用します。

まずは戸籍一式を集める

法定相続情報証明制度を利用するためには、戸籍一式を集める必要があります。故人の出生から死亡までのすべての戸籍を中心として、相続人確定に必要な戸籍を市役所等で(あるいは郵送で)収集します。

戸籍一式としてどこまでの戸籍が必要かは、最終的にはケースバイケースです。ご自身で手続を進められる場合には法務局と相談されながら集められるとスムーズです。また、費用はかかりますが、司法書士、行政書士などに依頼することもできます。

戸籍一式と法定相続情報一覧図を法務局に提出

戸籍一式を集めたら、戸籍をもとに相続関係を図にした「法定相続情報一覧図」を作成します。

法務局ホームページにある法定相続情報一覧図の見本はエクセルで作っていますが、ワードでも、手書きでも構いません。

法定相続情報一覧図を作成したら、戸籍一式とともに法務局へ提出すると、登記官が法定相続情報一覧図に認証文(相続人は法定相続情報一覧図のとおりで間違いないという証明)をつけてくれます。これで相続関係は紙1枚で証明が済みます。

なお、法定相続情報一覧図は何通請求しても無料です。

法定相続情報証明制度の利用上の注意点

このように、法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図を入手すると、相続手続がスムーズになりますが、2点ほど注意点があります。

「子」と記載すると相続税申告に使えなくなる

法定相続情報一覧図の作成にあたっては、養子縁組をされている方などのプライバシーや気持ちに配慮し、記載を「長男」や「次女」などではなく、単に「子」と書いても構いません。

しかし、「子」と書いた場合には、相続税の節税として利用できなくなります。相続税の場面では、実子と養子がいる場合には、相続税が生じるか(どれくらいかかるか)が異なってきます。

この場合、法定相続情報一覧図で単に「子」と書かれていると、実子か養子かわからないので、相続税の申告の場面では使えないという事になります。

続柄の記載については、関係者のプライバシーや心情と、節税の必要性を天秤にかけることが必要となります。

遺産分割協議書などの作成は別途必要

法定相続情報証明制度は、あくまでも相続人が誰かを確認するための制度です。

そのため、相続人が誰かという点以外を確認するためには、別途の手続や書類が必要となります。

例えば、相続人の間で遺産をどのように分割したかなどは、別に証明しなければならず、遺産分割協議書などを作成する必要があることもあります。法定相続情報証明制度だけで相続手続がすべて進むわけではないという点はご注意ください。

まとめ

冒頭で述べたとおり、法定相続情報証明制度はとても便利で、保守的な傾向が強い法務手続の世界では普及が進んでいる制度です。

ただ、便利ではありますが、注意すべき点も少なくありません。ご自身での手続に不安や困難を感じた場合は専門家に相談だけでもされるのがよいでしょう。

また、(数は減っていますが)地方の金融機関などでは、まだ法定相続情報証明制度を採用しておらず、従来どおり、戸籍の提出を求める場合があることにもご注意ください。