遺産分割協議書の書き方(作成例あり)

2020-01-08

遺産分割協議書は、故人が遺言書を残しておられなかった場合に必要となる書類で、相続人の皆さんでどのように故人の遺産を分けるかという“契約書”のようなものです。

当記事では、例を使って遺産分割協議書の書き方と注意点をまとめます。

遺産分割協議書の作成例とポイント

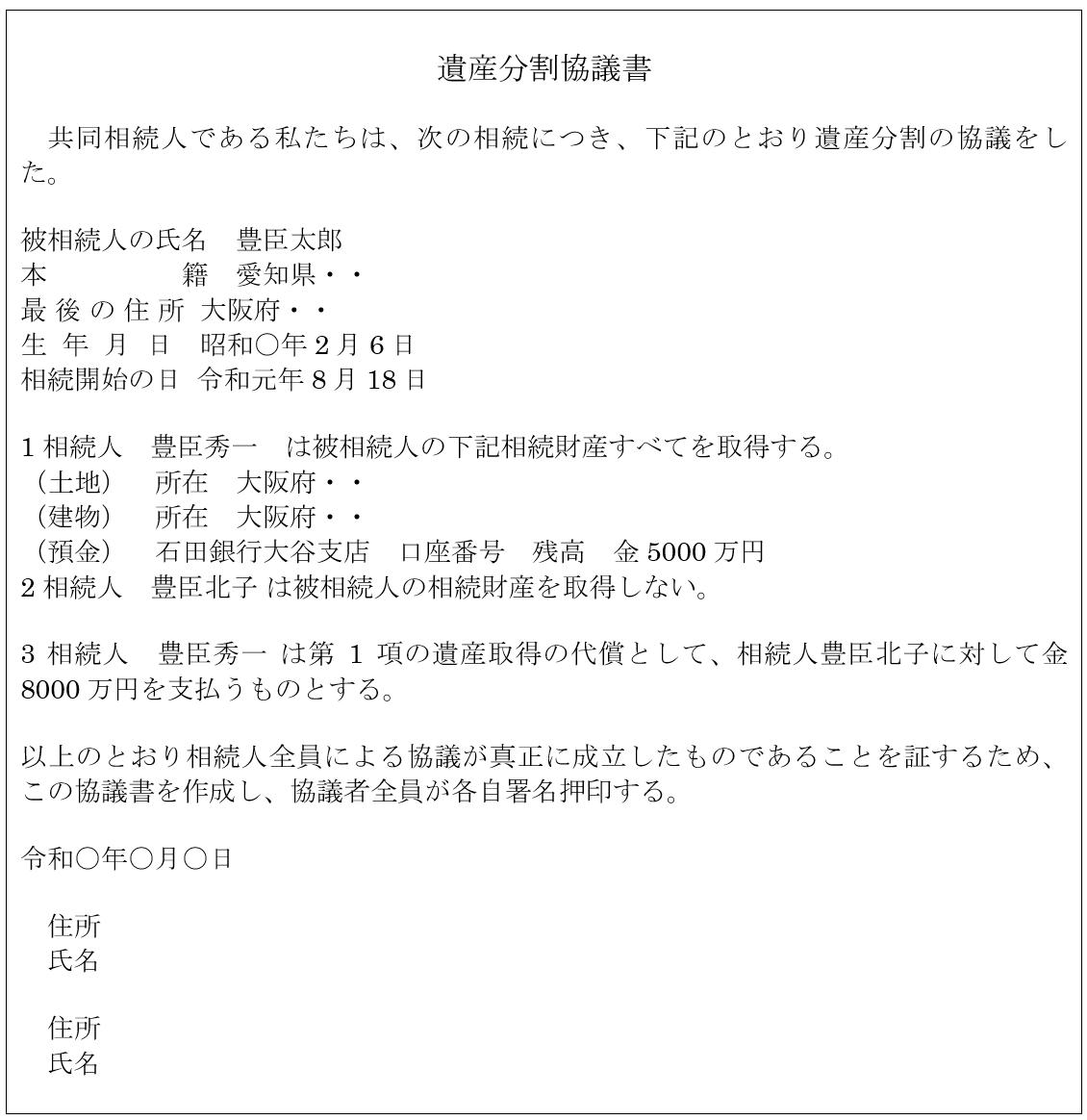

遺産分割協議書の作成について、架空の事例をもとに解説します。

(事例)

豊臣太郎が、大阪に土地1筆と自宅を保有し、石田銀行に5000万円の貯金を残して亡くなったとします。

豊臣太郎は遺言書を残していませんでした。相続人は、妻の豊臣北子と子の豊臣秀一のみです。北子と秀一は話し合って、将来のため、遺産はすべて子の秀一が相続すること、その代わりに、秀一は北子に老後資金として8000万円を支払うことを合意したとします。

遺産分割協議書の作成例

この事例の場合には、以下のような遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書を作成する際のポイント

遺産分割協議書の作成の基本的なポイントには、次のような点があげられます。

保管に耐えられるものを使う

遺産分割協議書は手書きでも問題はありませんが、WordやExcelで作成することが一般的です。また、紙やインクもどのようなものでも構いませんが、長年の保管に耐えられる紙と消えにくいインクを使いましょう。

権利と義務を明確に記載する

遺産分割協議書は相続人の間での契約書ですので、後から疑義が生じないように、誰が、どのような権利と義務(責任)を負うかをはっきりと記載しましょう。

印鑑証明書を添付する

遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書もセットで提出します。不動産登記申請などでは印鑑証明書が添付書類となります。

遺産分割協議書の注意点

相続人全員で作成しなければ無効になる

遺産分割で最も注意していただきたいのが、遺産分割協議書は相続人全員で作成しなければ無効になってしまうという点です。

相続人が1人でも欠けた状況で行った遺産分割は無効(法律的に無意味)であり、遺産分割協議書も効力がないことになります。そのため、相続人全員の名前がない遺産分割協議書を添付して不動産登記申請をしても却下されます。遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があります。

相続人が多数いたり、居住地がバラバラだったりして、一堂に集まって話し合うことが難しい場合には、電話などでどのように遺産分割をするかを決めて、後日、郵送でのやりとりとなります。

債務の承継は債権者の承諾を取っておく

故人が商売をされていたような場合、遺産に負債が含まれる場合があります。

この場合、負債を相続人の一部だけが引き受けるという遺産分割をすること自体は可能です。例えば、先ほどの事例で豊臣太郎が商売をしていて取引上の負債があった場合、取引上の負債も秀一だけが引き受けるとする遺産分割をすることは可能です。

ただ、この場合には債権者(取引先)が同意しなければ、取引先は北子にも秀一にも請求ができます。取引先としては、遺産分割という「家庭内の事情」で請求先が相続人の一部だけになってはたまらないからです。

相続人の一部だけが債務を引き継ぐ遺産分割をする場合には、債権者の同意を得ておかなければ、債権者は相続人全員に請求ができます。

遺産分割は「平和な話し合い」で済むとは限らない

遺産分割は親族内とはいえ、財産と負債を分ける話し合いとなるため、利害が一致しないことが非常に多くなります。相続人各人の現在の家庭や生活の事情で“争続”のきっかけとなってしまうこともあります。

ましてや多くの場合、相続は親御さんが亡くなったことを原因とするものであって、親という家族をまとめてくれていた存在がいなくなっていることにより、過去の話などでもめてしまうこと(例えば、弟から兄へ「兄だけ大学へ行かせてもらった。俺は我慢していた」など)が決して少なくありません。

じっくりと時間をかけて話し合う「覚悟」が遺産分割では重要です。

まとめ

遺産分割協議書の作成自体は、決して難しいことではありません。それよりも、書類作成の前提として、相続人の間でのじっくりとした話し合いや意思疎通が、遺産分割ではとても重要となります。そういったことを意識していただければ相続手続は円滑に進むものと思われます。