徹底解説!年金受給の停止手続、未支給年金の請求方法

2019-11-17

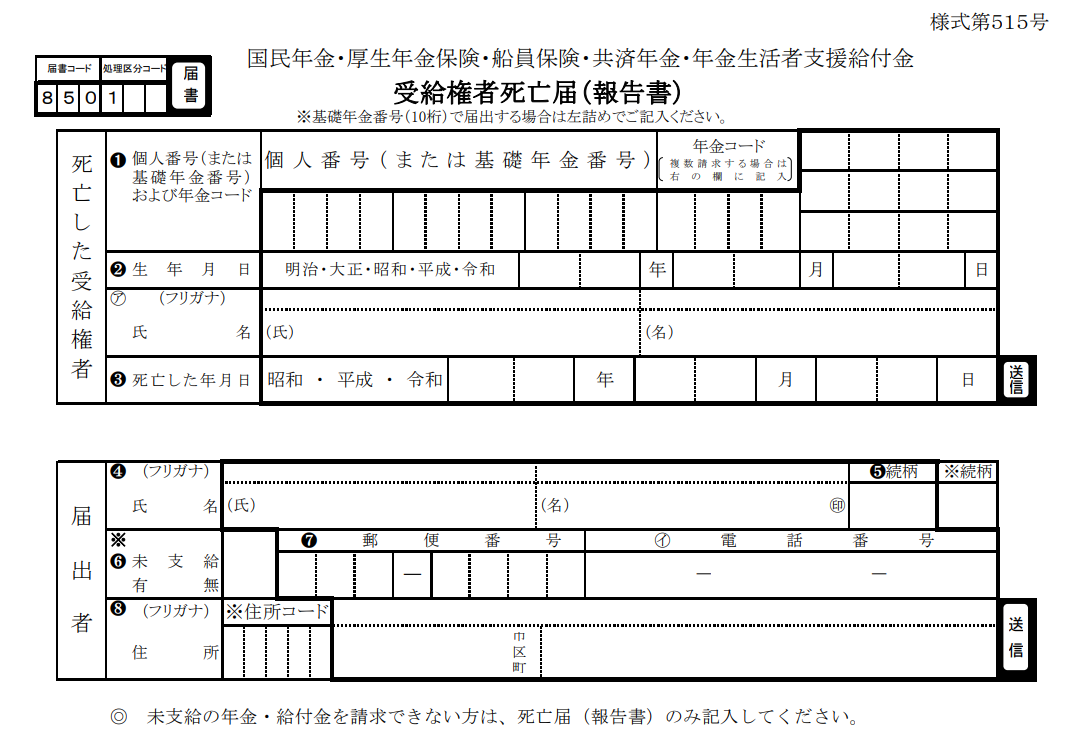

亡くなった人が年金を受給していた場合、死亡届を出した後に年金受給を停止する「年金受給権者死亡届」の提出が必要になります。

そして年金の受給は、後で詳しく説明しますが、システム上どうしても未支給年金が発生してしまいます。未支給分については、条件はありますが「未支給年金請求書」を所定の機関に提出すれば受け取れます。

今回は、年金受給の停止手続きと未支給年金の請求について、詳しく解説していきます。

年金受給を停止する方法

年金を受給している方の多くは、公的な国民年金か厚生年金になりますが、他にも私的な年金に加入している場合もあります。まずは故人が受給していた年金の種類を調べて、どこに年金受給停止の申請をしたら良いのかを知りましょう。

公的年金の場合

国民年金・厚生年金

公的年金である国民年金と厚生年金の受給を停止する場合は、日本年金機構の窓口である年金事務所または街角の年金相談センターに、「年金受給者死亡届」を提出する必要あります。

必要な添付書類は、亡くなった人の年金証書と、死亡が確認できる書類(戸籍謄本、住民票除票、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書)のコピーなど)です。提出の際には、念のため、提出者の印鑑と身分証明書も持参しましょう。提出期限は、厚生年金が10日以内、国民年金は14日以内です。

ただし、基礎年金番号とマイナンバーが紐付いている場合、原則的には年金受給権者死亡届の提出を省略できます。

共済年金

共済年金は主に公務員が受給する年金で、共済組合が対応しています。連絡すると「年金受給権消滅届書・支払未済給付請求書」が送られてきます。速やかに記入して返送しましょう。

私的年金の場合

企業年金

企業年金連合会が運営する企業年金を受給している場合、電話や書面で死亡した旨を連絡すると「企業年金連合会老齢年金受給権者死亡届」が送付されます。書面に従って記載して返送しましょう。

個人年金

個人が加入した積立年金や個人年金保険などは、契約内容によって条件が変わります。契約した保険会社に問い合わせましょう。

未支給年金の請求の方法

公的年金の場合

国民年金・厚生年金

国民年金・厚生年金の未支給分は申請しなければ受給できません。申請先は年金事務所または年金相談センターで、「未支給年金請求書」を提出します。

年金は偶数月の15日に、前2ヵ月分が支給されます。支給対象は、ご存命になられていた最後の月分(日割りではなく全額)までです。

一例をあげると、4月1日に亡くなられた場合、2月、3月分は4月15日、4月分は6月15日にそれぞれ支給されます。

ただし、この未支給年金をもらえるのは、生計を同じくしていた配偶者や子供などで、3親等内の親族に限られています。

なお、通常は死亡した時点での未収金は相続税の対象になりますが、公的年金は遺族の一時所得扱いとなるので、相続税の課税対象にはなりません。

共済年金

共済年金も基本的には国民年金・厚生年金と同じ考え方です。共済組合から送られてきた支払未済給付請求書を返送して手続きします。

私的年金

企業年金

公的年金と同じく同一生計の3親等内の親族ならば受け取ることができます。受け取り可能の親族から請求があれば、企業年金も故人が亡くなられた月分まで支給されますので、未支給分が支払われます。

ただし、公的年金とは違い、未収金になるため相続税の対象になります。

個人年金

個人年金の未支給分については、契約ごとによって異なります。まずは契約書を確認してください。

未支給分が払われる場合、その金額は課税対象になり、故人が掛け金を支払っていた場合は相続税、第三者が支払っていた場合は贈与税の対象になります。

まとめ

故人が死亡した後は、死亡届の提出以外にも様々な手続きが必要になります。故人が年金を受給していたのならば、年金の受給を停止する年金受給権者死亡届等を各種機関に提出しましょう。

そうしなければ、いつまでも年金が支給されてしまい、過払い金の返却や、不正受給になる恐れもあるので、速やかに停止の手続きを行いましょう。

また、生計を同じくしている3親等内の親族の方は、条件はありますが、未支給分を請求したらもらえますので、忘れずに申請を行いましょう。